小紋の歴史

History

型紙(かたがみ)を使って染められた小紋は江戸時代に発達し、その精密さと文様の多様性によって世界に類を見ない極小な文様美の宝庫となっています。

その様式美の完成度と洗練によって、幕末以降日本を訪れた外国人の目にいち早くとまり、欧米へもたらされ海外の芸術家・デザイナーの心を引きつけ新しいデザイン創造のインスピレーションを与えたことは、海外や日本でも再認識されています。

- 平安時代

-

小紋の原型が現れる

平安時代末期に 平重盛 によって 厳島神社 に奉納されたと伝えられる 鎧 には、 唐獅子円文 と 牡丹円文 を囲む地紋として小さな円文が隙間なく並んでいます。型染めで染めたものとは考えられないものの、 錐彫り の穴のような集合体は、後の 行儀 小紋や 通し 小紋の原型と見ることができます。

- 鎌倉時代

-

染技法としての小紋染めの始まり

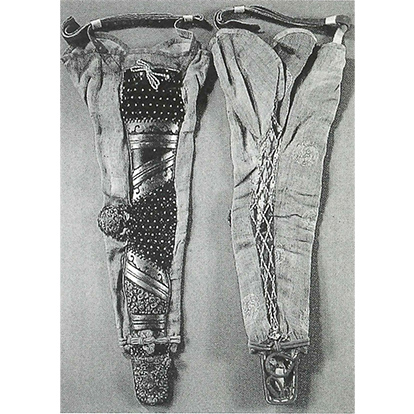

型紙を使用して 防染糊を置き染色した最古の作例として、春日大社に伝えられている 源義経の 籠手の裏に貼られた 裂があります。このことから、小紋染めの技法としての始まりは鎌倉時代あたりと考えられています。

渋谷区立松濤美術館発行 「江戸小紋と型紙」展図録より引用 - 室町・戦国時代

-

小紋染めが衣服に用いられるようになる

現存する衣服としての最古の例は、米沢の上杉神社に伝わる 上杉謙信所用とされる 小紋帷子です。小さな花びらが全体を埋め尽くした文様で、個々の文様の要素が不規則で一見乱雑にもみえますが、伸びやかな生動感が漂っています。「小紋」の名称は「小さな紋様が彫られた 型紙」を用いて 型染めする事に由来しますので、この時代に小紋が生まれたといえるでしょう。

上杉謙信所用の帷子 (弊店復刻)部分 - 江戸時代

-

裃への使用で小紋が発達

武家の 礼装着 「裃」に小紋が用いられ、家紋を際立たせるために小紋の文様は規則性を持つとともに 極小化していきます。江戸中期以降には、裃専用の 極小紋が普及し始め、各藩では独自の 「定め小紋」を使用しました。将軍家の 「御召十」、 加賀前田家の 「菊菱」、 肥前鍋島家の 「胡麻」などがあります。

徳川将軍家・御召十

加賀前田家・菊菱

肥後鍋島家 胡麻・鍋島小紋

裃姿で祇園祭・供奉の奉仕をする弊店主人 - 明治・大正時代

-

大正ロマンをイメージして 制作した現代の小紋 染め技法の近代化で小紋も大きく変化

幕末に日本に入ってきた 化学染料によって、小紋の染色も大きく変化しました。また都市への人々の集中、女性の社会進出も相まって、それまでほぼ 単色染だった小紋も多色のものや大胆な図柄のものが創作されます。大正時代には、 大正浪漫と呼ばれる社会風潮の中でも現在に通じるきもの文化が生まれました。

- 現代

-

時代にマッチした小紋に

現在、小紋は「繰り返し型染めされたもの」と定義されています。本来の細かな文様だけでなく、大胆な模様,総柄・飛び柄も含め多様な小紋は、カジュアルからフォーマルまでの幅広いシーンで活躍するきもののアイテムとなっています。歴史の中の文様を現代風に置き換えた小紋や、海外の染色技法や模様文化との融合、新技法の開発などにより多彩なもの作りが進められています。

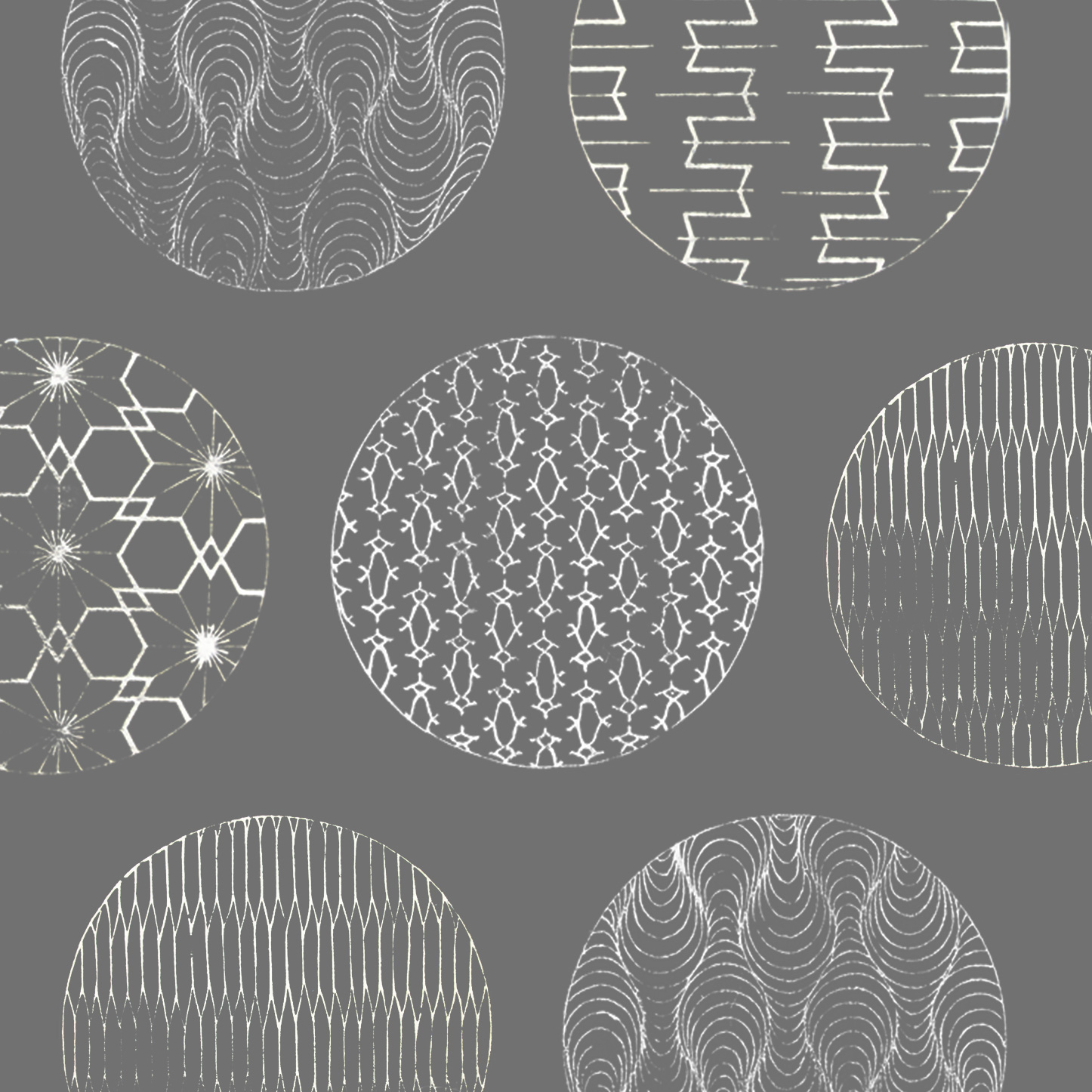

ワイングラス(現代の遊び小紋)

Edenham(リバティプリント)

桜梅菊橘(和染紅型)