東京染縁蓋小紋

Tokyosome masking

複数の小紋柄で

模様を表す技法

解説

東京染小紋(江戸小紋)は型に彫られた細かな文様をきもの全体に染める技法が一般的ですが、こちらは複数の細かな小紋柄を組み合わせ、小紋を切嵌めしたように染める技法です。

一場面毎に縁蓋を張り、切り抜き、型置き、色つけを繰り返す、気の遠くなるような仕事から生まれます。

手順

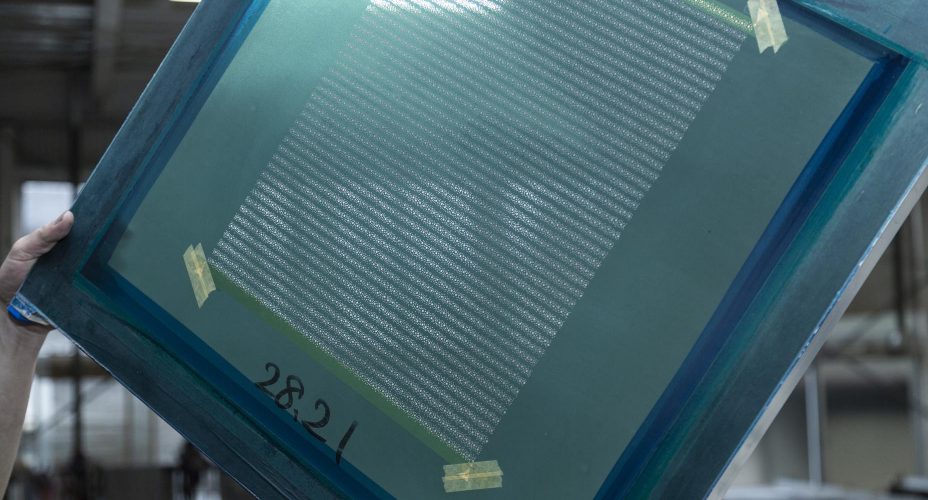

1. 枠型 わくがた

伊勢型紙などをもとに写真製版した型を枠に貼ったもの。 枠に貼ることで歪みが低減し、型の繰り返しの際の正確度が増します。

2. 地張り じばり

縦横共に歪まず密着するよう注意して生地を板に貼ります。 正確に張らないと柄がずれたり仕立てた際の柄の歪みに通じます。板には「せば板」や「固定台」「回転台」があり生地を張る作業は同じですが、縁蓋作業に適した固定台を用います。

3. 型糸目置き かたいとめおき

模様の輪郭となるやや太めの糸目を型置きします。 こちらの糸目には色を着けるため、色糊を用います。

4. 伏せ ふせ

縁蓋で小紋柄を置く部分に、地色を付ける濡れ扱きで色が被らないように枠型をもちいて防染糊を置きます。

5. 濡れ扱き ぬれしごき

色目置き、伏せを行った生地に地色を染める色糊を大きなヘラでのばします。

6. 仕上げ 蒸し / 水洗 / のし

-

蒸し

濡れ扱きの後すぐに挽粉を掛け、蒸窯に入れ蒸します。

-

水洗

蒸しで染料が定着したら,余分な染料や糊などを手作業で洗い流します。

-

のし

再び地張りして型置きをするため、生地幅や長さを出したり揃えたりします。

7. 縁蓋 マスキング

一つの小紋柄を置く場面毎に縁蓋(青いフィルム)を貼り、手作業で切り抜いていきます。

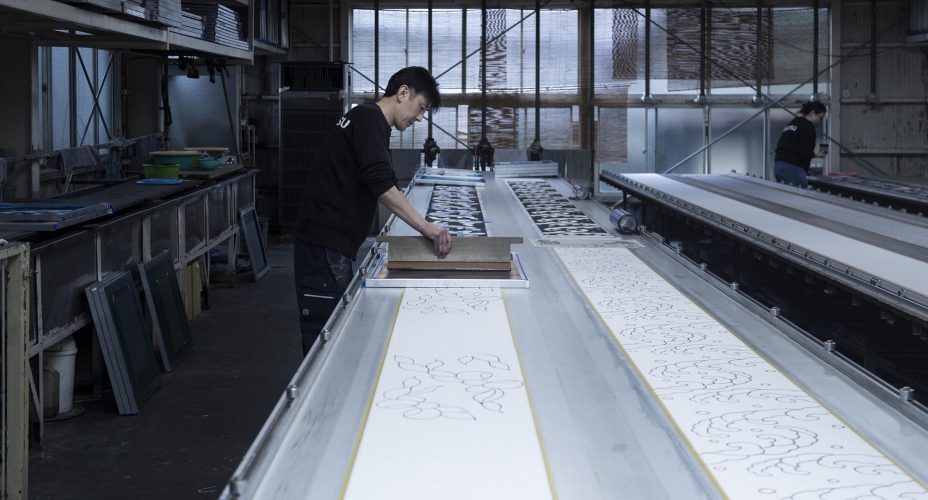

8. 型置き かたおき

小紋柄毎に違う枠型を用いて防染糊を置きます。

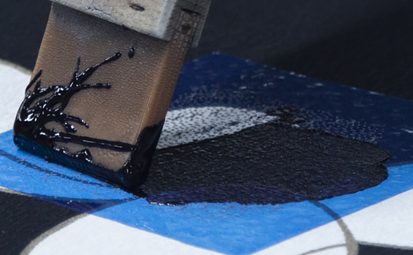

9. 色糊置き いろのりおき

場面毎に異なった色糊をヘラで置いていきます。 この縁蓋〜色糊置きの作業を繰り返します。

10. 最終仕上げ 蒸し / 水洗 / のし

-

蒸し

全ての場面の縁蓋・型置き・色糊置きが終わると乾かしてから、蒸窯に入れ蒸します。

-

水洗

蒸しで染料が定着したら,余分な染料や糊などを手作業で洗い流します。

-

のし

染色後の生地幅や長さを出したり揃えたりします。また薬剤を加え風合いをよくします。器械を使い職人さんの手作業で幅揃えをします。