手付け小紋染

Tetsukekomonsome

糊で文様を防染した後

地色を染める技法

解説

型を用いて「防染糊」を置き、糊が付いていない部分の色を染める技法で、細かな文様が彫られた「小紋型」を用いていたことから「小紋」の名称が生まれました。

小さな型紙で継ぎ目が目立たぬよう均一に型付けすることが求められる一方、手仕事ならではの細かなムラが味わいにもなっています。

固い糊を用いることで細かな文様がシャープに表現できることが特徴です。

手順

1. 型紙・枠型 かたがみ・わくがた

美濃和紙から作られた無地の型地紙に細かな文様が彫られています。

安定的に美しく糊置きできることから、枠を付けた枠型を用いることが多くなっています。 (伊勢型紙や写真製版した型を枠に貼って使います)

糸入れ型

縞柄の型は横方向に型がずれないよう細い絹糸を挟みます。

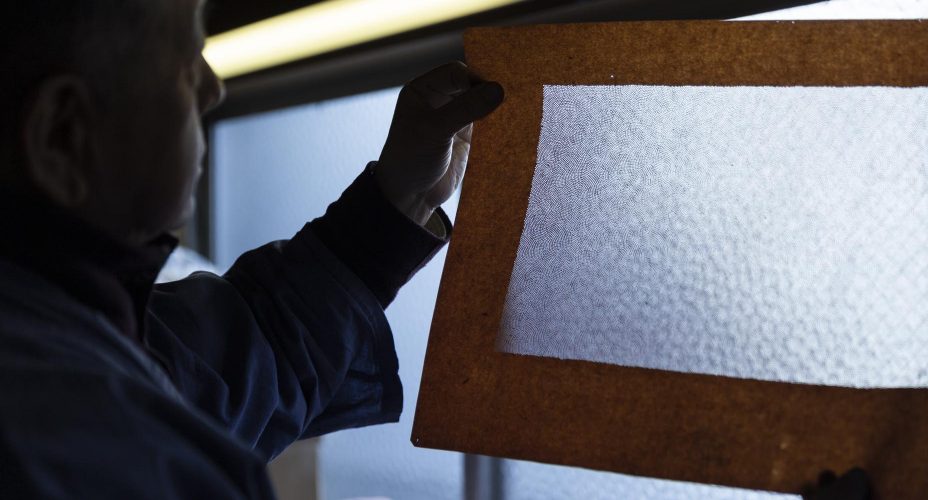

2. 地張り じばり

縦横共に歪まず密着するよう注意して生地を板に張ります。

正確に張らないと柄がずれたり仕立てた際の柄の歪みに通じます。 板には伝統的な「せば板」や「固定台」「回転台」がありますが、生地を張る作業はいずれも同じです。

3. 型合わせ・型置き かたあわせ・かたおき

柄の継ぎ目を小さな「星」を目印にしてあわせます。

星の替わりにレールに付けた丸いポイントで型合わせをし、大きなヘラで型置きをします。

※「型置き」は「糊置き」とも言う

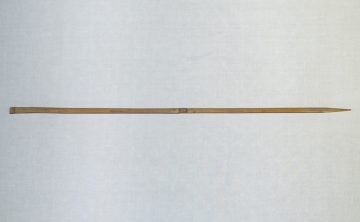

竹ヘラ(上)・出刃ヘラ(下)

ヘラも時代と共に変化、江戸時代から昭和にかけて用いられていました。

職歴の長い職人さんの中には出刃ヘラ(下)を使う方も。

4. 濡れ扱き(地扱き) ぬれしごき

型置きし乾かした生地に色を染める色糊を大きなヘラでのばします。

5. 仕上げ 蒸し / 水洗 / 整理

-

蒸し

濡れ扱きの後すぐに挽粉を掛け、蒸箱に入れ蒸します。

-

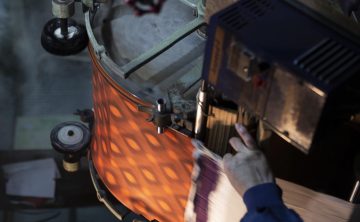

水洗

蒸しで染料が定着した生地から、余分な染料や糊などを流水で洗い流します。

生地同士が擦れないよう洗います、現在は機械装置を使う水洗が主流です。

-

整理

手作業や道具を用いて染色後の生地幅を出したり揃えたりします。また、薬剤を加え風合いをよくします。

器械を使い職人さんの手作業で幅揃えをします。

6. はきあわせ はきあわせ

型の継ぎ目などを補正します。