写し糊友禅

Utsushinoriyuzen

染料を混ぜた色糊・友禅糊を置き

染色する技法

解説

写し糊友禅は型を用いて「色糊・友禅糊」を置きます。

手付け小紋染では「防染糊」を置くため型付けをした部分は染まらず白くなりますが、写し糊友禅では色が着きます。 一枚の型に一色の色糊を置くので、デザインが多色になるほど色数の分だけたくさんの型と作業が必要です。

一色の濃淡を表すには「濃い」「中」「薄」と三枚の型に彫り分けます。

手順

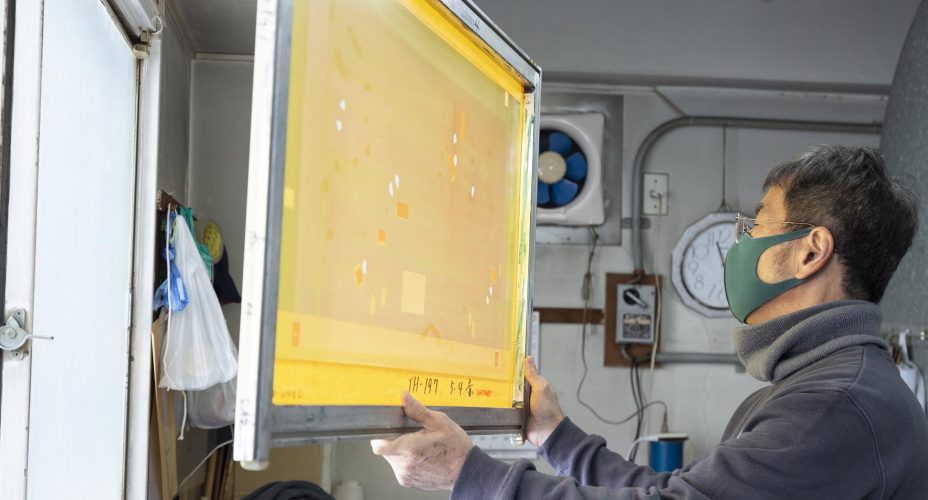

1. 枠型 わくがた

伊勢型紙や写真製版した型を枠に貼って使います。写真製版したスクリーン型を用いるものは「スクリーン友禅」とも呼びます。

2. 地張り じばり

縦横共に歪まず密着するよう注意して生地を板に張ります。 正確に張らないと柄がずれたり仕立てた際の柄の歪みに通じます。 板には伝統的な「せば板」や「固定台」「回転台」がありますが、生地を張る作業はいずれも同じです。

こちらは「固定台」です。

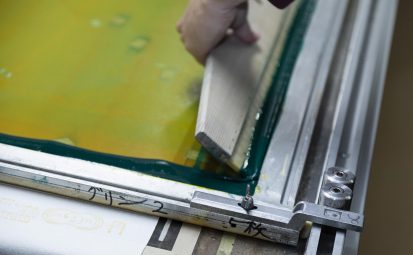

3. 型合わせ かたあわせ

丸いポイントと型の左下の突起を合わせます。

星の替わりにレールに付けた丸形などのポイントで型合わせをしますので、正確なポイントの位置調整も大切です。

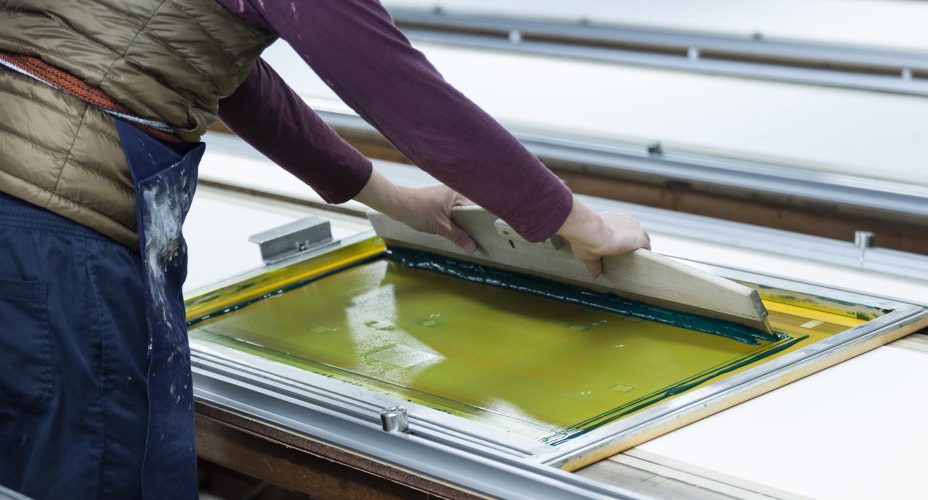

4. 型置き・乾燥 かたおき・かんそう

型の下方に溜めてあるやや柔らかい色糊をスケージ(ヘラ)ですくい、スケージを上から下へかくことで型置きをします。板に張ってある数反分の型置きの間に、始めに置いた糊は乾燥します。

※「型置き」は「糊置き」とも言います。

5. 型置き・繰り返し かたおき・くりかえし

一色毎に余った色糊を戻したのち型を洗い、次の型置きを行います。

これを1型(2尺(78㎝))×18回(3丈6尺分(13.5m))×色数分繰り返します。

多色の色糊

模様の色に合わせて色糊を用意し、余った色糊は保管し再び使用します。

6. 仕上げ 蒸し / 水洗 / 整理

-

蒸し

化学染料は水分と熱で生地に定着します。

柄付け工程で一度乾かす技法では蒸し前に挽粉を用いて水分を補給してから蒸すことで生地に染まります。

-

水洗

蒸しで染料が定着した生地から、余分な染料や糊などを流水で洗い流します。

生地同士が擦れないよう洗います、現在は機械装置を使う水洗が主流です。

-

整理

手作業や道具を用いて染色後の生地幅を出したり揃えたりします。

また、薬剤を加え風合いをよくします。

器械を使い職人さんの手作業で幅揃えをします。