摺り友禅

Suriyuzen

型紙の空いている部分に

刷毛を用いて

染料を生地に直接摺り込んでいく技法

刷毛を用いて

染料を生地に直接摺り込んでいく技法

解説

型紙の空いている部分に刷毛を用いて染料を生地に直接摺り込んでいく技法で、型紙の彫られていない部分が防染の役割をします。

一枚の型で、場面毎に色を変えることができるので、一色以上の色を刷毛で摺ったり色ごとに濃淡をつけられます。

さらに複数枚の型を重ねることで型枚数の数倍の色を表現できる特徴があります。

手順

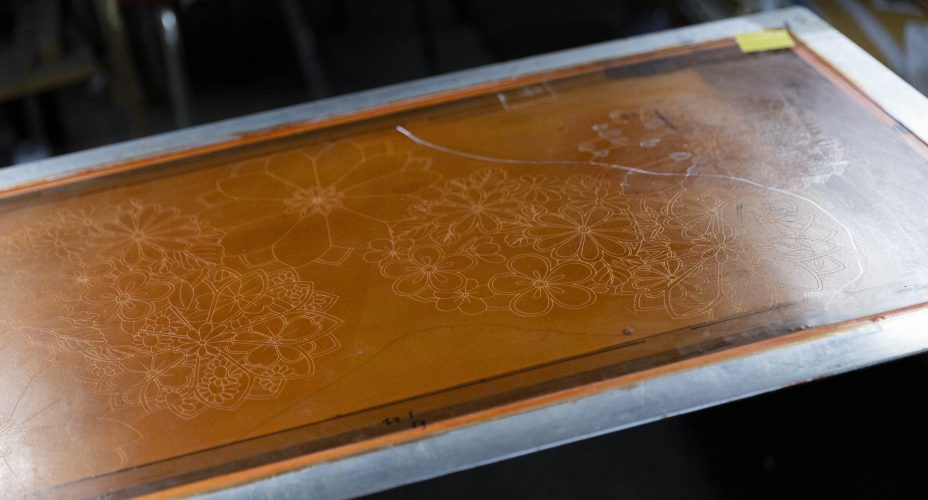

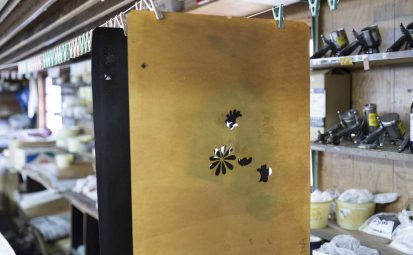

1. 枠型・摺り型 わくがた・すりがた

枠型は糸目などを置くために用います。摺りのための摺型は、補強などを施さない「生型」で色を付けたい部分の輪郭をくり抜いています。

2. 地張り じばり

縦横共に歪まず密着するよう注意して生地を板に張ります。

正確に張らないと柄がずれたり仕立てた際の柄の歪みに通じます。

板には伝統的な「せば板」や「固定台」「回転台」がありますが、生地を張る作業はいずれも同じです。

こちらは「せば板」です。

3. 型合わせ かたあわせ

何枚もの型を繰り返し型合わせするため、大きめの星を目印にします。

4. 摺り すり

丸刷毛で濃淡を付けながら摺り込んでいきます。

丸刷毛

使用する色の分だけ、しかも大小を合わせるとたくさんの刷毛が必要です。

重ね摺り事例

5. 仕上げ 蒸し / 水洗 / 整理

-

蒸し

化学染料は水分と熱で生地に定着します。

柄付け工程で一度乾かす技法では蒸し前に挽粉を用いて水分を補給してから蒸すことで生地に染まります。

-

水洗

蒸しで染料が定着した生地から、余分な染料や糊などを流水で洗い流します。

生地同士が擦れないよう洗います、現在は機械装置を使う水洗が主流です。

-

整理

手作業や道具を用いて染色後の生地幅を出したり揃えたりします。

また、薬剤を加え風合いをよくします。

器械を使い職人さんの手作業で幅揃えをします。